Contents

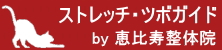

縫工筋ストレッチのやり方とコツの解説です。

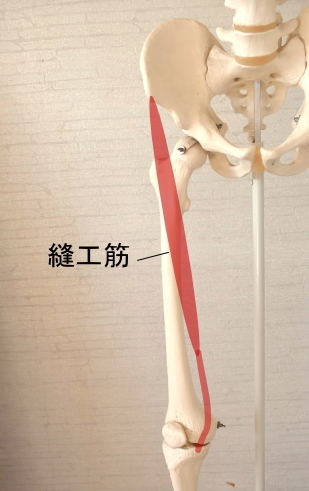

縫工筋と書いて「ほうこうきん」と読みますが、縫工筋は腸骨から膝下に走行する太もも内側の筋肉です。

縫工筋は股関節と膝関節の動きに関わる筋肉のため長い筋肉です。

二つの関節に作用する筋肉、二つの関節をまたぐ筋肉を二関節筋といますが、縫工筋も股関節と膝関節に作用する筋肉です。

人体で一番長い筋肉と言われている縫工筋ですが(一番大きいのは大腿四頭筋、単体なら大臀筋)、膝関節の安定には欠かせない筋肉です。

縫工筋が緊張していると膝関節を引っ張り、膝が内側に入ってしまう0脚の反対のX脚になってしまい、それが膝の痛みの原因ともなりえます。

縫工筋の付着部の膝の内側や前面が痛くなる鵞足炎(がそくえん)というものですが、スポーツマンに多いスポーツ障害です。

縫工筋に柔軟性がないと運動後に膝の内側(鵞足部)が痛くなるようなことがあるので、ご紹介するストレッチで縫工筋の柔軟性を養いましょう。

筋肉はその働きの反対の動きでストレッチできますので縫工筋の解剖学的なことも解説しますが、解剖学的なことがめんどくさい方は飛ばして縫工筋ストレッチのやり方をご参考ください。

ストレッチ基礎知識

縫工筋

縫工筋

縫工筋は大腿(太もも)内側の筋肉です。

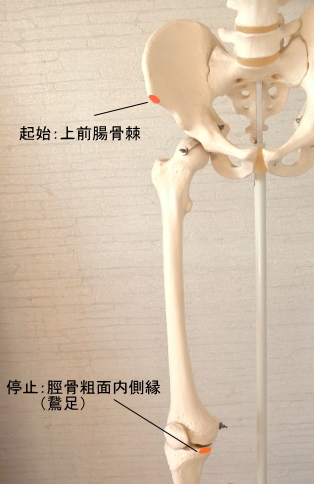

縫工筋の起始と停止

縫工筋の起始と停止

筋肉は体幹側の付着部を起始(きし)、遠位側の付着部を停止(ていし)と呼びます。

縫工筋の起始:

腸骨の上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)

縫工筋の停止:

脛骨粗面の内側縁(鵞足)

縫工筋の神経支配:

大腿神経前枝

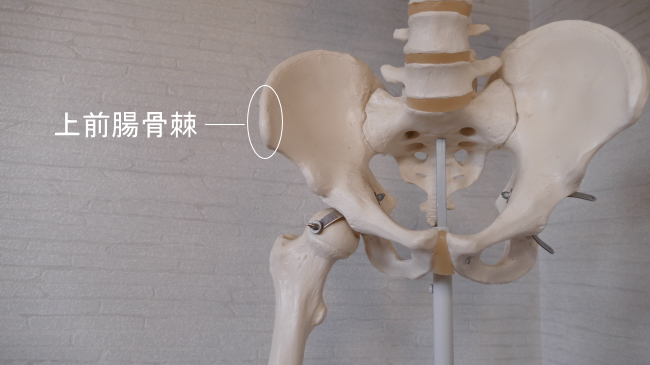

縫工筋の起始・上前腸骨棘

縫工筋の起始は腸骨の上前腸骨棘(じょうぜんちょうこつきょく)ですが、ここは自分でも確かめられる場所で、施術や診察でもここを目安として触診したりするところです。

縫工筋が付着する上前腸骨棘

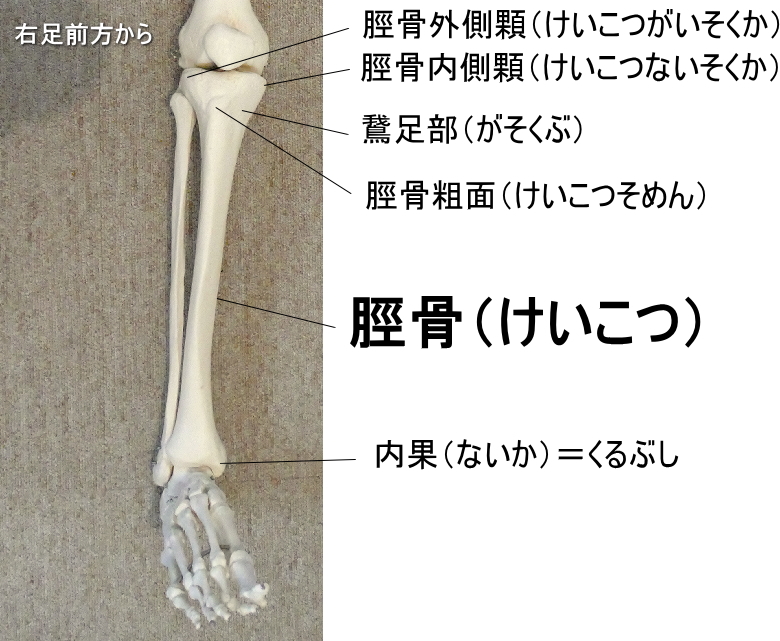

縫工筋の停止、鵞足部

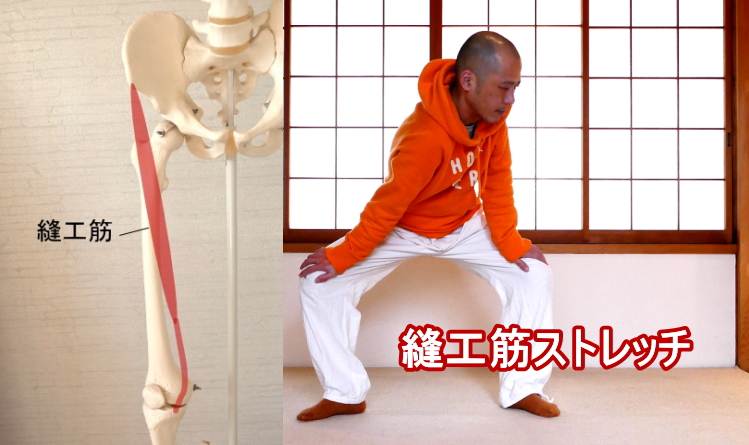

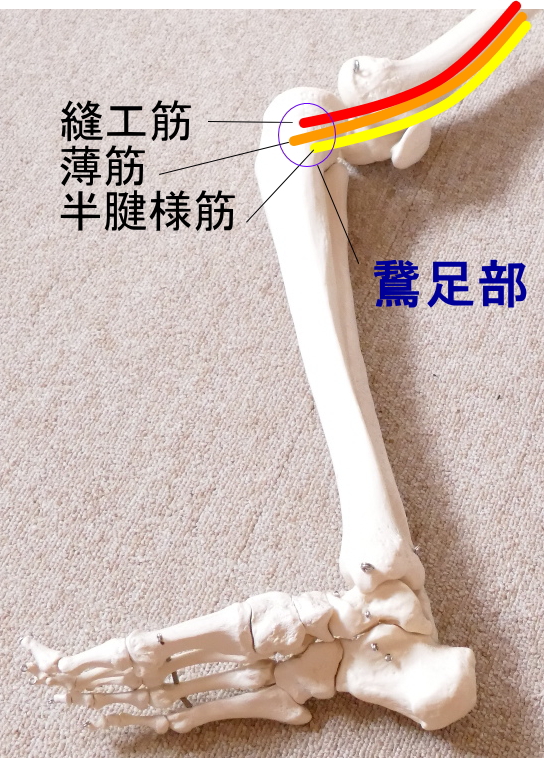

聞きなれない言葉ですが、鵞足部(がそくぶ)とはここ↓

鵞足部のある脛骨

鵞足とはガチョウの足の意ですが、ここには縫工筋・薄筋・半腱様筋、この3つの筋肉の付着(停止)があり3つの筋肉の付着部がガチョウの足に似ているから鵞足部というんですね。

鵞足部に付着する3つの筋肉

鵞足炎(がそくえん)とは縫工筋や薄筋、半腱様筋のような膝を動かす筋肉の停止部、脛骨上部の内側(鵞足部)の炎症です。

膝の内側の痛みとして現れることが多くあり、走った時に痛む、階段の上り下りで痛む、車の運転で痛むなど、膝を動かした後に痛むのが特徴です。

また鵞足部を圧してみて圧痛のある場合もよくあります。

膝の使い過ぎ、縫工筋やハムストリングス(半腱様筋)の慢性的な緊張でこのような膝の内側の痛みはよく起こりうるものです。

太もものスジが固いような方、スポーツで酷使する方は後述する縫工筋ストレッチとともにハムストリングスストレッチ、太ももストレッチなどで十分に柔軟性を養いましょう。

参考リンク:鵞足部(外部リンク)

縫工筋の働き

縫工筋単体での力は弱いもので他の筋肉と強調して股関節や膝を動かします。

縫工筋の主な働きは股関節の屈曲と外旋と外転、膝関節の屈曲です。

縫工筋の股関節の屈曲

股関節を前方に動かす動きを股関節の屈曲と言います。縫工筋は腸腰筋などと協調して股関節を屈曲する筋肉です。

腸腰筋や大腿四頭筋は力強く股関節を屈曲させますが、縫工筋も股関節の屈曲を補助する(方向性を定める)筋肉です。

股関節を屈曲させる筋肉

縫工筋の股関節の外旋と外転

足を外に動かす動きが外転です。足を外側に開くような動きは外旋です。

股関節を外転させる筋肉:

股関節を外旋する筋肉:

縫工筋の膝の屈曲

膝を曲げる動きを屈曲と言います。縫工筋はハムストリングスなどの膝の屈筋と協調して膝を屈曲させるます。

縫工筋は膝を曲げるハムストリングス(大腿二頭筋・半腱様筋・半膜様筋)のような力強い筋肉とともに働きます。

縫工筋の膝を屈曲させる力はわずかなものですが、ハムストリングスの働きを安定させる、方向性を定める働きを持っています。

膝を曲げる筋肉

縫工筋は主に股関節を曲げる、股関節を外に動かす、膝を曲げる筋肉なので、その反対の動き(股関節の伸展と内転、膝の伸展)で縫工筋ストレッチができます。

縫工筋ストレッチ

縫工筋ストレッチですが縫工筋だけをストレッチするのは難しく、太ももの内側の筋肉全体をストレッチする形になります。

立って行える縫工筋ストレッチと床で行う縫工筋ストレッチをご紹介しますので、行いやすい形のストレッチをやってみてください。

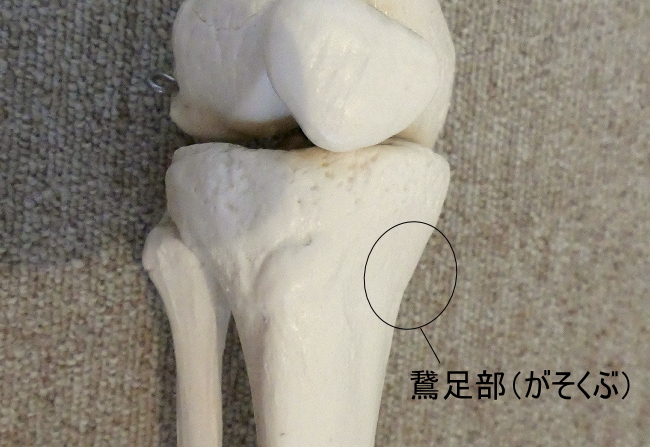

ストレッチの形をとり、10回ほど完全呼吸をするとスジが緩みやすくなります。

ストレッチのコツ:腹式呼吸・完全呼吸のやり方

息は口から吐いて、鼻から吸うようにします。

腹式呼吸とは横隔膜を上げ下げするようにお腹を膨らましたりへこませたりする呼吸法です。

お腹がへこむように横隔膜を挙げて、口から息を全部吐き出します。

お腹が膨らむように、横隔膜を下げて、鼻から息を吸います。

この腹式呼吸に胸式呼吸を合わせたものが完全呼吸です。

- まず息をゆっくり完全に吐きます。

- ゆっくり腹式呼吸をしてお腹を膨らませます。

- 更に胸や肋骨を広げるように息を吸い続けます。

- 胸がめいいっぱい広がったら肩を上げるようにして息を吸い続けます。

- めいいっぱい吸ったら、口からゆっくりと限界まで息を吐いてください。

- この完全呼吸を10回ほど繰り返すだけでも、胸が広がり下腹部の内臓のマッサージにもなります。

- ストレッチもご紹介するストレッチの形をとり、10回ほど完全呼吸をしてみてください。

コツは息を吸うときに背骨を伸ばすようにして、息を吐くときはできるだけ身体の力を抜いてください。

特に固く筋張っている太もものハムストリングスや縫工筋などは、丁寧に呼吸を上手く使わないとなかなか柔軟性は回復しません。完全呼吸を行うことを優先してご紹介する縫工筋ストレッチを行ってください。

更に詳しくはストレッチ効果を高める腹式呼吸をご参考ください。

立って行う縫工筋ストレッチ

縫工筋だけでなく太ももの内側の内転筋群もストレッチできる形で、よくスポーツ選手などがウォーミングアップに行う縫工筋ストレッチです。

まず足を開いて、膝が90度くらい曲がるようにして膝上に両手を当てます。

ストレッチする方の太ももを手で圧していき、腰から上をしっかり反対側にねじります。

上記の縫工筋ストレッチは膝が90度くらいに曲げて行うと、膝の内側がストレッチされやすくなります。

しっかり腰を落としてストレッチする方の手で膝上を押し出し、腰から上をストレッチする側の足と反対にねじってください。

このストレッチの形をとり完全呼吸を5~10回ほど行ってください。

床で行う縫工筋ストレッチ

床で行える縫工筋ストレッチもありますが、股関節がある程度開かないとできない形です。

ストレッチする側の股関節を横に伸ばし、太ももの付け根を床に向かって圧していきます。

足を横に伸ばせられる方は、写真のように足を開いて太ももの付け根に手を当てて下に向かって圧していきます。

これも縫工筋だけでなく、太ももの内側のスジ全体が気持ちよくストレッチできる形です。

まとめ

ご紹介した縫工筋ストレッチは、縫工筋だけでなく太もも内側のスジが全体的にストレッチできるものです。

太ももの内側はストレッチしにくい部位ですし、日常ではあまり伸ばすようなことはないと思います。

上記のストレッチでしっかり縫工筋の柔軟性を養ってください。